社労士試験終了後に行われた事務指定講習の復習を兼ねて、備忘録的にアップしていきます。

お役に立てれば嬉しいです。

間違いだらけですが、このくらいでも事務指定講習完了しますので安心してください(笑)

なお実務の勉強は社労士試験でも役に立ちますし、理解しやすくなります。

ので軽く目を通すだけでもチェックした方が良いです。

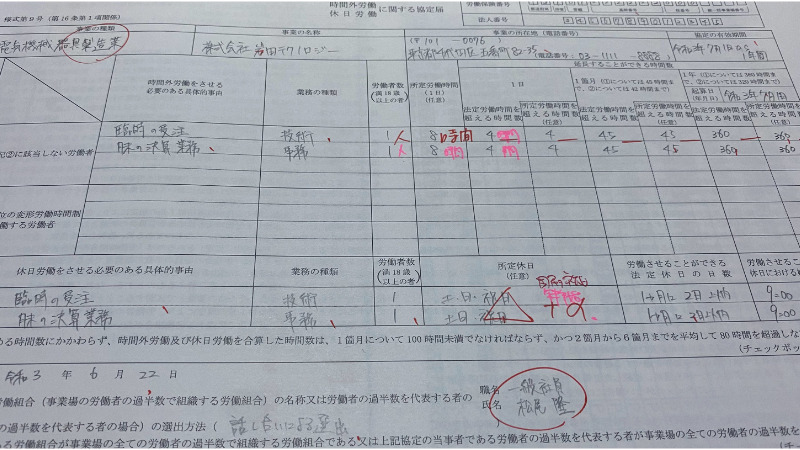

社労士事務指定講習 事例3 時間外休日労働に関する届出

社労士事務指定講習 事例3 問題内容

業務多忙の為2名についての時間外休日労働に関する協定届 (36協定届)の手続きをしなさいとのこと。

社労士事務指定講習 事例3 必要書類

- 時間外休日労働に関する協定届 (36協定届)

時間外休日労働に関する協定届 (36協定届)

ダウンロードはこちら

見本通りで問題ありませんが、人や時間を省略せずに記入した方がよさそうです。

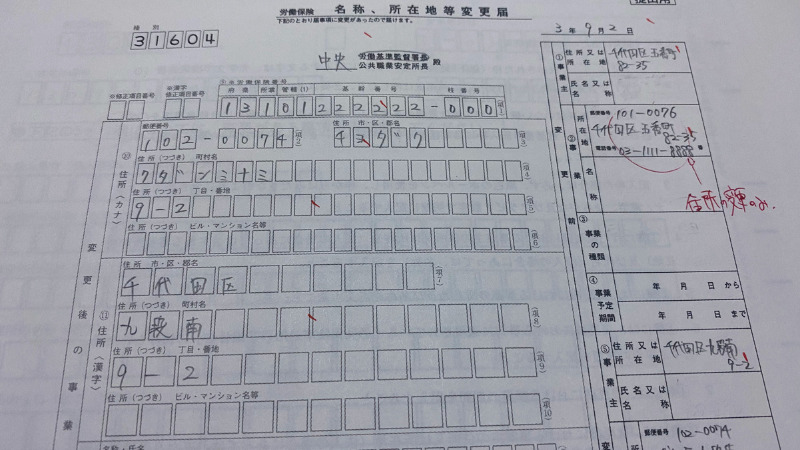

社労士事務指定講習 事例4 事務所移転に関する届出

社労士事務指定講習 事例4の問題内容

事務所移動のための必要な手続きをしなさいとのことです。

労働保険関係の手続きとして労基署、ハローワークへ。

社会保険の手続きとして年金事務所に事務所移転に関する届出を提出する。

同じ千代田区内の為管轄は変わらない。

社労士事務指定講習 事例4 必要書類

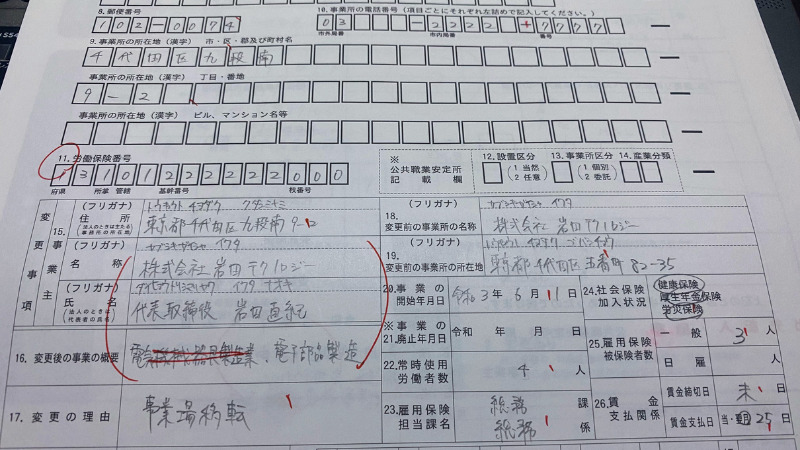

- 労働保険 名称、所在地等変更届

- 雇用保険 事業主事業所各種変更届

- 健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届

名称、所在地等変更届

複写用紙のため、移転後の所在地を管轄する管轄労働基準監督署で直接記入する方が良いとのことです。

提出先は移転後の労基署に変更のあった日の翌日から10日以内に提出。

変更箇所のみの為住所に関する箇所だけ記入。

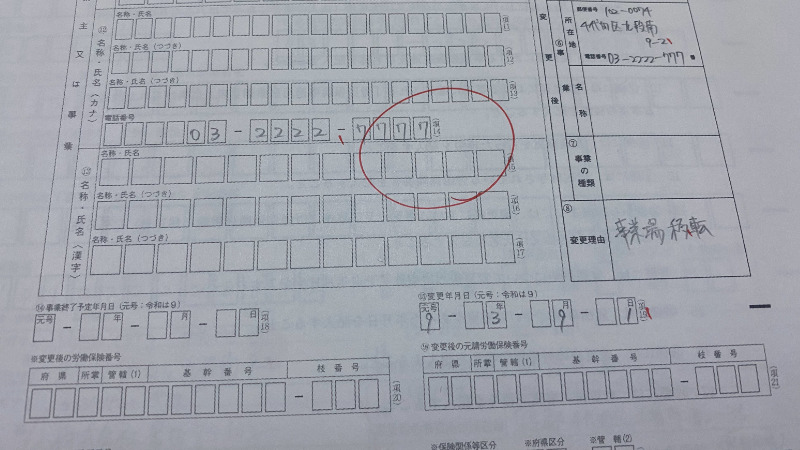

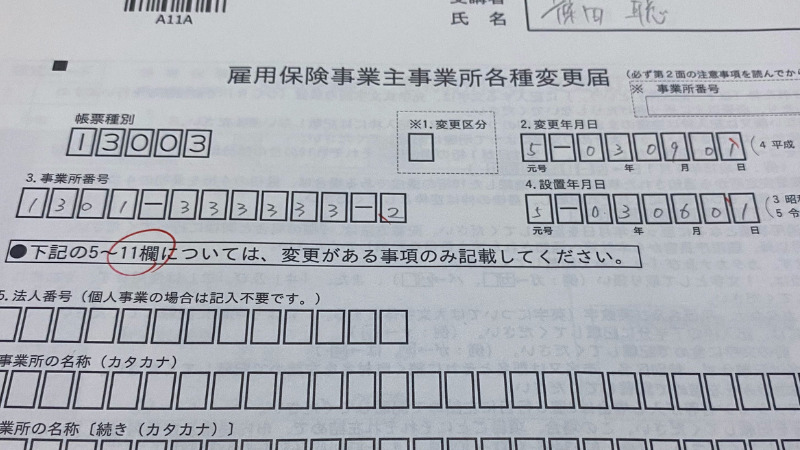

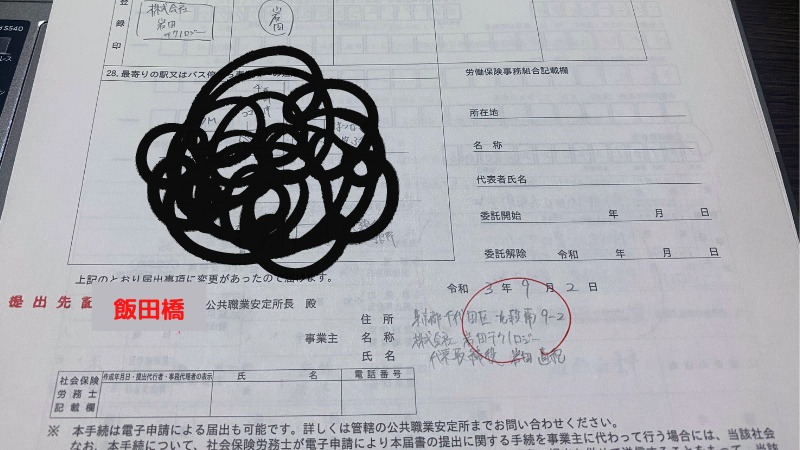

事業主事業所各種変更届

ダウンロードはこちら

移転後の所在地を管轄する公共職業安定所へ変更があった日の翌日から起算して10日以内に提出。

変更事項に変更後の住所を記入。

またしても記入漏れです。

変更後の公共職業安定所ですが管轄は同じなので飯田橋公共職業安定所です。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピー、労働保険名称・所在地等変更届の控え(先に労基署へ提出する為)が必要。

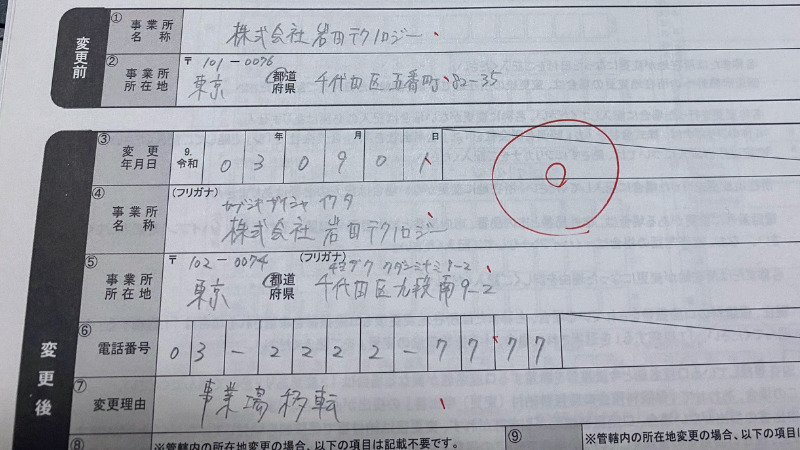

適用事業所名称/所在地変更(訂正)届

ダウンロードはこちら

移転から5日以内に変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出ですが、こちら同管轄のため千代田年金事務所となります。

こちらも変更後の住所の記入等、特に問題なしでした。

なお実際には添付資料として登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピー

- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピー

- 労働保険名称・所在地等変更届の控え ※先に労働基準監督署への届出が必要

社労士事務指定講習 事例5 労働保険の継続事業の一括認可申請

社労士事務指定講習 事例5の問題内容

埼玉県に支店を出すが規模が小さく独立性を持たない為各種手続きは東京本社にて行う。

労働保険は成立届を提出し継続事業の一括を行う。

雇用保険は非該当承認申請の手続きを行う。

社労士事務指定講習 事例5 必要書類

- 労働保険 保険関係成立届(継続事業)

- 労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申請書

- 雇用保険 事業所非該当承認申請書

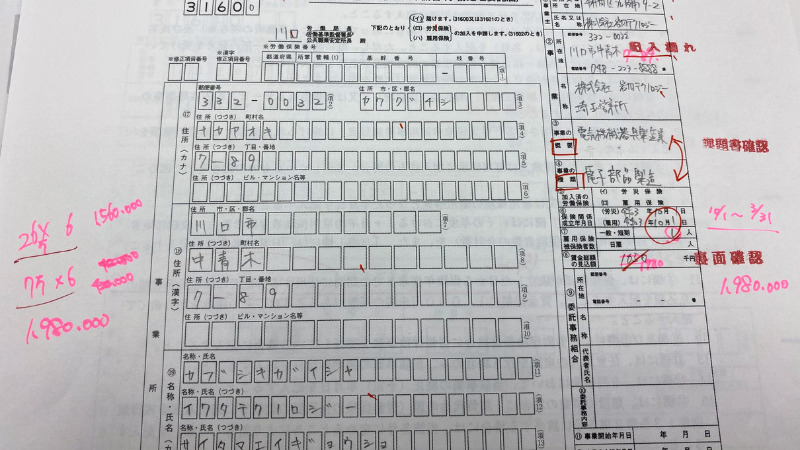

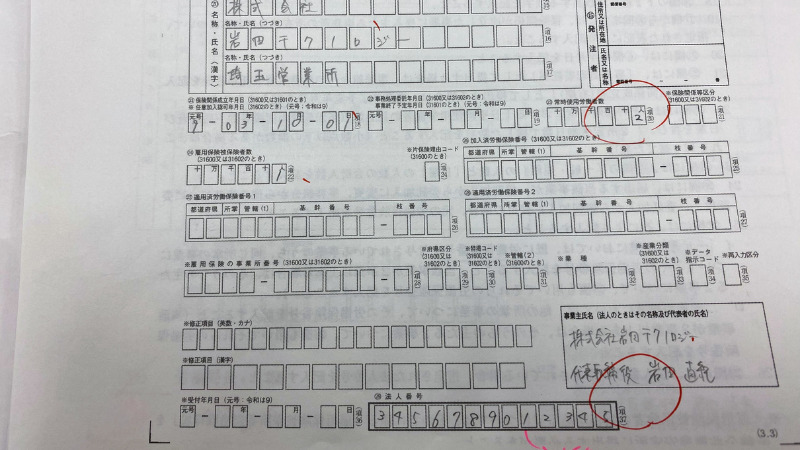

保険関係成立届(継続事業)

ダウンロードはこちら

保険関係が成立した日翌日から10日以内に支店の労基署へ提出。

気をつける箇所は賃金総額の見込み額。

10月1日成立の為、10月~翌年3月までの6か月で計算。

H氏の賃金見込額が26万、O氏が7万で

260,000×6+70,000×6=1,980,000

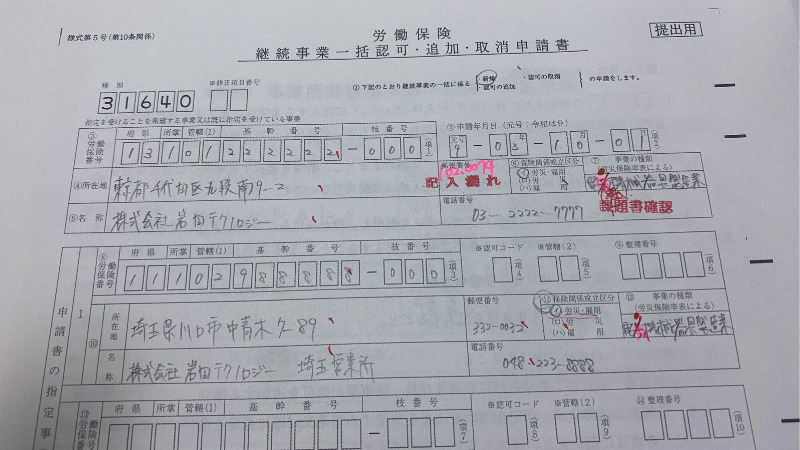

継続事業一括認可・追加・取消申請書

ダウンロード先が公式ではなかなか出てきません、分かり次第更新します。

労働保険継続事業一括認可の申請書の提出先は、指定事業(本社等)を管轄する、労働基準監督署。

なのでここは東京労働局長ですね。

添付書類として一括される支店等の「 労働保険 保険関係成立届(継続一括分)」の受付控

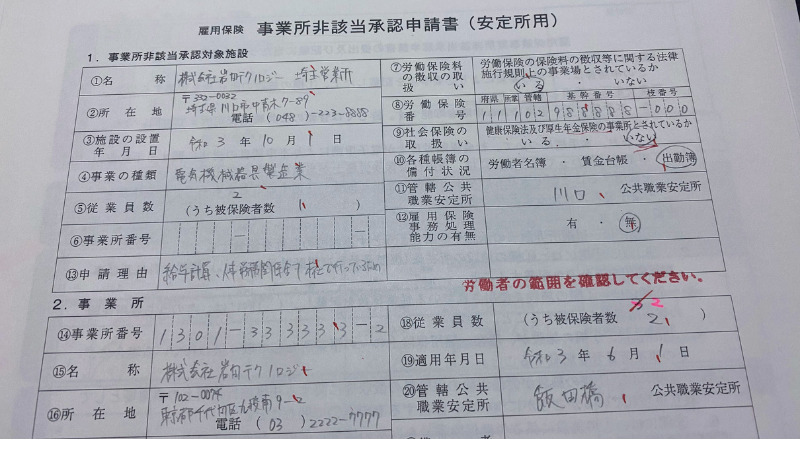

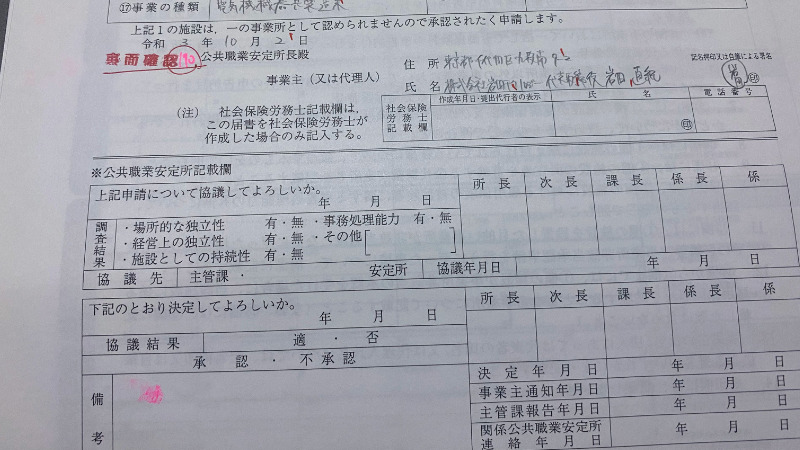

事業所非該当承認申請書

ダウンロードはこちら

できるだけ速やかに営業所や支店等を管轄する公共職業安定所。

ここでは川口公共職業安定所長です、裏面にも注意書きがあります。

なぜか従業員を3にO氏を外すのを忘れましたね。

なお添付書類として事業所非該当承認申請調査書が必要とのこと。

社労士事務指定講習復習ブログ 第41回事例3~5 まとめ

労働保険の手続きは労基署→控えを持ってハローワークという流れが多いんですね。

そのた添付書類も必要で社会保険の手続きが必要かもチェック。

自己満足ですがブログでまとめるだけで勉強になります。

受験生の皆様も一度実務で扱う書類や流れを当ブログでチェックしていただければ嬉しいです。

コメント